D’une manière similaire à la steel-guitar hawaïenne, il paraît nécessaire d’étudier successivement deux titres de blues exécutés à la guitare slide, pour pouvoir saisir les principaux styles inhérents à cette technique, qui illustrent les divergences de desseins quant à l’utilisation du slide, tout comme l’importance de l’interprétation dans le blues. A cette fin, deux morceaux comme « God Moves On The Water » de Blind Willie Johnson et « Traveling Riverside Blues » de Robert Johnson sont représentatifs des genres en vigueur dans le blues du début du 20ème siècle. Mais il faut au préalable rappeler les éléments stylistiques qui fondent le blues, qui s’inscrit dans un cadre souple et évolutif, mais respectant certains aspects constitutifs du genre.

Il est difficile de dresser un schéma stricte des règles régissant le blues, celui-ci étant d’une part de tradition oral et d’autre part marqué par des régionalismes multipliant les caractéristiques de cette musique qui a de plus fortement évolué tout au long du 20ème siècle. Il existe cependant nombre de caractéristiques que l’on retrouve tout au long de l’histoire du blues, ce, tant sous des considérations harmoniques et mélodiques que par rapport aux techniques spécifiques des instruments utilisés, et en particulier la guitare qui apparaît comme le creuset d’un mimétisme des habitudes musicales antérieures des afro-américains.

Il est pour commencer souvent admis que l’une des caractéristiques principales du blues réside dans sa métrique et plus particulièrement dans les 12 mesures  constitutives d’un blues. Pourtant, cette habitude des blues à 12 mesures n’est ni un élément fondateur du blues, ni même une règle uniformément suivie par les représentants du blues d’avant guerre, et ce plus particulièrement pour ce qui concerne le blues du delta et des régions du sud profond des Etats-Unis, nombre de blues du sud-est étant construit sur 8 mesures par exemple. En effet, la systématisation des blues en 12 mesures découle principalement du besoin d’un cadre stricte nécessaire au jeu en groupe tel que celui-ci se répand à partir de la formation des premiers jug-bands, puis surtout du nouveau style initié à Chicago où les musiciens ont besoin de repères précis pour se suivre et improviser. Il faut par ailleurs noter le rôle probable du succès retentissant du « saint louis blues » publié par W.C. Handy en 1914 dont la structure est déjà celle des titres qui marqueront l’histoire du blues une décennie plus tard, et ce même si ce dernier n’a qu’un lointain rapport stylistique avec le blues rural de la première heure. Quoiqu’il en soit, le cliché des 12 mesures a l’avantage de nous apporter un repère formel souvent proche des autres structures de blues. Ainsi, le blues s’articule autour d’une cadence de tonique, sous-dominante, dominante construit généralement autour de mesures à quatre temps formant une stance de type AAB, dont le but était à l’origine de laisser le temps à l’interprète d’improviser une phrase, B, pendant qu’il chantait la première.

constitutives d’un blues. Pourtant, cette habitude des blues à 12 mesures n’est ni un élément fondateur du blues, ni même une règle uniformément suivie par les représentants du blues d’avant guerre, et ce plus particulièrement pour ce qui concerne le blues du delta et des régions du sud profond des Etats-Unis, nombre de blues du sud-est étant construit sur 8 mesures par exemple. En effet, la systématisation des blues en 12 mesures découle principalement du besoin d’un cadre stricte nécessaire au jeu en groupe tel que celui-ci se répand à partir de la formation des premiers jug-bands, puis surtout du nouveau style initié à Chicago où les musiciens ont besoin de repères précis pour se suivre et improviser. Il faut par ailleurs noter le rôle probable du succès retentissant du « saint louis blues » publié par W.C. Handy en 1914 dont la structure est déjà celle des titres qui marqueront l’histoire du blues une décennie plus tard, et ce même si ce dernier n’a qu’un lointain rapport stylistique avec le blues rural de la première heure. Quoiqu’il en soit, le cliché des 12 mesures a l’avantage de nous apporter un repère formel souvent proche des autres structures de blues. Ainsi, le blues s’articule autour d’une cadence de tonique, sous-dominante, dominante construit généralement autour de mesures à quatre temps formant une stance de type AAB, dont le but était à l’origine de laisser le temps à l’interprète d’improviser une phrase, B, pendant qu’il chantait la première.

Un autre élément fondamental du blues, et ce d’une manière quasi-systématique, est la blue note. Celle-ci se définie comme une altération des troisièmes, septièmes, et plus tard cinquièmes degrés de la gamme diatonique, sorte de note intermédiaire entre un intervalle majeur et mineur. Cette blue note semble être issue de la tentative de conciliation des gammes africaines et européennes, les africains utilisant traditionnellement des gammes pentatoniques, gammes prévalant également dans les hollers et les chants de travail des afro-américains. Ainsi, lorsque ces mêmes afro-américains cherchent à adopter des instruments de facture européenne pour accompagner leurs blues, la gamme diatonique pour laquelle ils sont conçus les oblige à altérer certaines notes, les blue notes, pour pouvoir jouer ce qu’ils chantent. Ce phénomène est en outre sans doute un élément ayant conduit à l’adoption de la guitare slide dans le blues, cette technique facilitant l’obtention des blue notes, que l’on retrouve incidemment en nombre dans les blues accompagnés à la guitare slide, ce souvent même simultanément à la note non altérée correspondante.

Une autre caractéristique du blues, issue elle aussi de la tradition africaine, est l’absence de mode harmonique mineur authentique. En effet, rare sont les blues  intégrant des accords mineurs spécifiquement désignés dans les accompagnements, de même que la plupart des morceaux de blues alternent continuellement des configurations en mineur et en majeur. Une perpétuelle ambiguïté règne donc entre ces deux modes, jamais clairement définis, au sein du blues. Il faut ici faire le parallélisme avec l’emploi des blue notes, et plus généralement celui des gammes pentatoniques utilisées dans le blues, qui sont quant à elles le plus souvent mineures, peut-être pour se différencier de la musique blanche Hillbilly qui utilise majoritairement des gammes pentatoniques majeures, encore que cette assertion soit à nuancer devant le grand nombre d’exceptions qu’elle connaît.

intégrant des accords mineurs spécifiquement désignés dans les accompagnements, de même que la plupart des morceaux de blues alternent continuellement des configurations en mineur et en majeur. Une perpétuelle ambiguïté règne donc entre ces deux modes, jamais clairement définis, au sein du blues. Il faut ici faire le parallélisme avec l’emploi des blue notes, et plus généralement celui des gammes pentatoniques utilisées dans le blues, qui sont quant à elles le plus souvent mineures, peut-être pour se différencier de la musique blanche Hillbilly qui utilise majoritairement des gammes pentatoniques majeures, encore que cette assertion soit à nuancer devant le grand nombre d’exceptions qu’elle connaît.

D’une manière plus générale, la singularité du blues réside moins dans la précision métrique, mélodique et harmonique de son exécution qu’à travers l’intensité de l’émotion que l’interprète du blues cherche à incorporer a ses œuvres. C’est par rapport à cette recherche qui apparaît comme la caractéristique essentielle du blues que l’importance de la pratique instrumentale prend toute son ampleur, et ce particulièrement à la guitare slide dont l’intérêt principal réside dans l’énorme palette de timbres et d’expressions que celle-ci permet. A l’instar de la steel-guitar hawaïenne, la guitare slide des traditions de blues connaît un grand nombre d’effets et de formules plus ou moins stéréotypées propres à cette technique, qui sont autant d’éléments propices à la cristallisation de styles individuels. Concernant ces effets, la guitare slide utilisée avec la technique du bottleneck, donc en position standard, use aussi bien du slide que du jeu aux doigts, et, à ce titre, connaît d’une part tous les effets propres à cette dernière technique.

Il faut citer dans ce cadre le « bend », ou tiré, qui consiste à tirer une corde tout en la grattant de manière à obtenir une note d’un quart de ton à un ton au dessus de la note effectivement pincée. Cette technique connaît par ailleurs plusieurs variations, la corde pouvant être pincée avant ou après son pincement, la dernière possibilité se nommant release, ou relâche, les bends et releases pouvant être juxtaposés. Cette technique est l’une des méthodes privilégiées pour l’obtention des blue notes.

La paume de la main droite vient aussi souvent étouffer les cordes, de la même manière qu’en steel-guitar hawaïenne, mais le but est ici plus souvent d’obtenir un son plus mat que de stopper les résonances indésirables. Les harmoniques naturelles peuvent aussi être utilisée, et les harmoniques artificielles sont possibles, mais rares dans le blues. Toutes sortes de percussions sont aussi utilisées sur la guitare, en particuliers sur les guitares National en métal qui s’y prêtent bien, tout comme des claquements issus d’un mouvement circulaire de l’onglet du pouce partant du dessous d’une corde.

Plusieurs effets sont aussi applicables à la fois à l’aide des doigts ou du bottleneck, comme les différents glissandos analogues à ceux de la steel-guitar hawaïenne, ou  encore les hammer-on et pulling-off, qui consistent à jouer une note puis à la relâcher ou à frapper d’un doigt ou du bottleneck une case de la même corde, la deuxième note étant alors dotée d’une attaque moins franche.

encore les hammer-on et pulling-off, qui consistent à jouer une note puis à la relâcher ou à frapper d’un doigt ou du bottleneck une case de la même corde, la deuxième note étant alors dotée d’une attaque moins franche.

Le blues connaît de plus un certain nombre de formules qui viennent ponctuer le discours harmonique et mélodique du blues. Au cœur de celles-ci se trouve le turnaround qui, à l’image de celui employé en musique hawaïenne, est une cadence, cette fois de la tonique à la dominante. Le turnaround est ainsi formé par une ligne chromatique descendante et placée sur ou sous une ligne obstinée sur la tonique. Cette formule omniprésente dans le blues connaît de nombreuses variations, non dans son articulation harmonique, mais par sa construction qui peut comprendre plus ou moins de notes redoublées et intervenir à maints endroit du manche de la guitare, changeant incidemment le timbre, tout comme il peut être exécuter au doigt ou au bottleneck.

Concernant les techniques de la guitare dans le blues, il faut encore citer les techniques de la main droite, qui, du fait de l’utilisation d’onglets, sont très spécifiques. En dehors de l’emploi classiques des divers accompagnements traditionnels du blues effectués par le pouce sur les trois cordes graves de la guitare, ce le plus souvent à travers des basses alternées ou obstinée la plupart du temps, sur la tonique et la dominante, un certain nombre d’effet servent à agrémenter le rythme du blues. Outre les notes étouffées précitées, certains bluesmen utilisent des roulements analogues à la steel-guitar hawaïenne, où le mouvement successif du pouce, de l’index et du majeur entraîne une sonorité alliant une certaine violence à une large occupation de l’espace sonore.

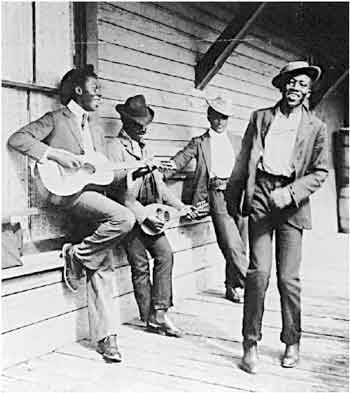

Malgré la fréquence d’utilisation de ces différents effets dans le blues, il serait vain de vouloir dresser une liste exhaustive de ceux-ci puisque les techniques  instrumentales des guitaristes slide du blues revêtent un caractère de totale individualité, la transmission purement orale de cette tradition empêchant de parler d’une réelle « école de la guitare slide » dans le blues. En effet il a déjà été fait mention de la prégnance des régionalismes du blues qui influe largement sur les différentes techniques utilisées, mais de façon plus poussée, il est possible de dégager presque autant de styles à la guitare que d’interprètes s’y illustrant. En effet, contrairement à la steel-guitar hawaïenne, nul méthode ou même transcription d’œuvres de guitare slide n’existe dans le blues avant la deuxième moitié du 20ème siècle, et si depuis lors, comme pour la steel-guitar, les tablatures sont largement répandus, très rares sont les musiciens afro-américains de l’époque à connaître la théorie musicale. Aussi, la transmission des techniques de slide se fait alors par deux moyens, d’une part à travers l’écoute des enregistrements des quelques artistes ayant eut la chance de graver quelques titres, phénomène qui n’arrive par ailleurs pas avant la fin des années 1920, d’autre part surtout par les rencontres multiples des musiciens de blues, qui, a de fréquentes occasions, jouent alors ensemble lors de soirées. En effet, l’histoire du blues est constellée d’anecdotes mettant en exergue un musicien s’appropriant la technique d’un autre lors de rencontres aussi brèves que riches en échanges. Nombre de musiciens de l’époque sont par ailleurs affublés de cécité, phénomène dû au fait que les afro-américains du début du 20ème siècle n’ont pas de réel accès aux soins et qu’un noir aveugle de l’époque n’a guère d’autres choix pour gagner sa vie que de faire de la musique. De ce fait ces bluesmen apprennent la guitare et en particulier le slide en ne se référent qu’à leur oreille, ce qui entraîne un grand éclectisme de techniques, puisque si les musiciens aveugles cherchent à reproduire un son particulier, ils le font avec un geste musical différent, et donc avec un timbre qui en varie d’autant, de sorte qu’après seulement deux ou trois générations de bluesmen, la palette des techniques instrumentale de la guitare slide blues est d’une extrême richesse.

instrumentales des guitaristes slide du blues revêtent un caractère de totale individualité, la transmission purement orale de cette tradition empêchant de parler d’une réelle « école de la guitare slide » dans le blues. En effet il a déjà été fait mention de la prégnance des régionalismes du blues qui influe largement sur les différentes techniques utilisées, mais de façon plus poussée, il est possible de dégager presque autant de styles à la guitare que d’interprètes s’y illustrant. En effet, contrairement à la steel-guitar hawaïenne, nul méthode ou même transcription d’œuvres de guitare slide n’existe dans le blues avant la deuxième moitié du 20ème siècle, et si depuis lors, comme pour la steel-guitar, les tablatures sont largement répandus, très rares sont les musiciens afro-américains de l’époque à connaître la théorie musicale. Aussi, la transmission des techniques de slide se fait alors par deux moyens, d’une part à travers l’écoute des enregistrements des quelques artistes ayant eut la chance de graver quelques titres, phénomène qui n’arrive par ailleurs pas avant la fin des années 1920, d’autre part surtout par les rencontres multiples des musiciens de blues, qui, a de fréquentes occasions, jouent alors ensemble lors de soirées. En effet, l’histoire du blues est constellée d’anecdotes mettant en exergue un musicien s’appropriant la technique d’un autre lors de rencontres aussi brèves que riches en échanges. Nombre de musiciens de l’époque sont par ailleurs affublés de cécité, phénomène dû au fait que les afro-américains du début du 20ème siècle n’ont pas de réel accès aux soins et qu’un noir aveugle de l’époque n’a guère d’autres choix pour gagner sa vie que de faire de la musique. De ce fait ces bluesmen apprennent la guitare et en particulier le slide en ne se référent qu’à leur oreille, ce qui entraîne un grand éclectisme de techniques, puisque si les musiciens aveugles cherchent à reproduire un son particulier, ils le font avec un geste musical différent, et donc avec un timbre qui en varie d’autant, de sorte qu’après seulement deux ou trois générations de bluesmen, la palette des techniques instrumentale de la guitare slide blues est d’une extrême richesse.

En guise d’illustration de ces propos, il est possible de détacher deux habitudes distinctes de guitare slide. La première est un peu analogue à la steel-guitar hawaïenne en ce qu’elle utilise le slide comme une technique proprement mélodique, apte à imiter la voix. De cette habitude découle chez de nombreux artistes de blues l’utilisation de lignes mélodiques, soit en alternance avec le chant soit simultanément à celui-ci, qui répondent aux phrases chantées en en reprenant l’air strictement ou avec des variations. La deuxième habitude instrumentale est quant à elle dévolue à l’utilisation du slide comme un élément de ponctuation. En effet, une grande partie des œuvres de blues en slide comportent des phrases chantées sur un accompagnement souvent sommaire et aux doigts sur la guitare, suites auxquelles de courtes séquences en slide viennent répondre à la voix par des effets plus ou moins rythmiques qui rappellent en maintes occasions des cris ou des pleurs ajoutant au pathos de l’œuvre. Il est d’ailleurs notable que la plupart des bluesmen adoptent l’une de ces habitudes à l’exclusion de l’autre, même si certaines exceptions existent et qu’il est parfois difficile de ranger un titre dans l’une ou l’autre de ces pratiques.

Pour illustrer ces sujets, il est de toute façon nécessaire de s’appuyer sur des exemples strictes pour y appréhender à la fois l’importance des liens entre le chant et la guitare slide, les techniques qui y cohabitent, et le contexte musical dans lequel ils évoluent.